明石公園散歩を終えて、海側の駅前広場に出る。 以前来た時と比べると随分変わっている。

このような高い2基の時計塔が建っていた。 駅前再開発事業が平成22年11月に立案され、その見直し案が平成23年10月に提出され、事業計画が翌年の平成24年10月に実施されたとのことである。

明石駅前南地区再開発事業について

さらに、駅前広場を含む2.2ヘクタールに地上34階

地下2階の再開発ビルが建設される予定で、

完成すると明石市内では初の125mの高さを誇る超高層複合ビルとなります。

一大モール街を作る訳だ。これからも、どんどん駅前の様子が変わっていくのだろうね。

さらに、今年は明石市制95周年ということで、色んなイヴェントを計画しているらしい。

駅の壁がタイルによるレリーフ画になっている。

「時空 宇宙のかなたへ」 という題が付けられている。面白いので写してみた。

全貌は、これです。

作者は、竹内 巖(たけうちいわお)。 この方です。

竹内 巌

一級建築士

1960年 生まれ 東京都出身

1983年 法政大学工学部建築学科 卒業

1990年 リチャード・ロジャース・パートナーシップジャパン

1991年 アーキテクトファイブ

2000年 城戸崎研究室

2000年 竹内巌/ハル・アーキテクツ設立 主宰

という事です。

JRの線路と垂直に交わる、 駅前の商店街が明石銀座である。

ここは、昔からあるが、寂れた感じではある。

商店街を少し歩いて、右に折れるとそこが魚の棚(うおのたな)商店街である。

Wikipedia からの説明を、少し長いが引用する。

兵庫県明石市本町一丁目にある商業地区。

鮮魚店が多いのが特徴で、県外からの客も多く明石の観光地としても重要な位置を占めている。

過去にはマルハの創始者中部幾次郎の林兼商店(はやしかねしょうてん)などもあった。

とくに、海峡付近や播磨灘一帯で採られ明石漁港から水上げされた新鮮な魚介類を「前もの」と呼び、「明石鯛」「明石蛸」を筆頭に活きの良さを売り物としている。

全長350mのアーケードの下に、特産の魚介類や練り製品、乾物などを扱う商店を中心に100を超える店舗が軒を連ねており、鮮魚を扱う店が多いことで路面はタイル敷きとなっている。また、名物の明石焼きの店も多く出店される。

この日は、午後3時半をすぎていたので買い物客は多くなく、

鮮魚屋さんも多くは既に閉店していた。

元気はないが、明石タコです。麦わらタコと書いてあるが、これは次の意味。

麦わらダコ7~8月、水温の上昇とともにタコがエサとするエビやカニが増えてきます。エサが豊富なため、タコは一気に成長し肥えてきて、味も良くなってきます。ちょうどその頃は、麦の収穫時期にあたり、また漁師が沖へ出るとき麦わら帽子をかぶり始める時期でもある、そんなところから

夏のタコは「麦わらダコ」と呼ばれています。

という事です。

生きているときは、こんなんで、

ゆでられると、こうなって、

天日干しされると、 こうなる。

お店では、こんな風に大量に湯がきます。 ゆでだこの山

このタコの大きな切り身をいれて焼いたタコ焼きが、名物明石焼きです。

天つゆと刻み三つ葉で食べるところがミソです。これは美味です。

残る明石名物は、明石鯛です。

日によって違いますが、大体1尾5000円位します。

その他にも、各種佃煮や鯛めしの元とかタコ味噌なんかもある。

魚の棚商店街 を見終わって、海側に向かうと淡路ジェノバラインの乗り場がある。

30年前は、ここから淡路岩屋への汽船がでていたのだ。それに乗って親父と釣りに行ったのだ。

大昔の話である。

今はもう運行されていないが、淡路島へ渡るタコフェリーというのもあったのだ。

ふと、ノスタルジーにかられ、船で淡路島に渡ろうと思ったのだ。

退職老人には、そのような自由気ままが許されているのだ。

明石港の風景である。 ここら辺は、灯台とか社が見えていてそれ程変わってはいない。

そして 4時20分発の 淡路ジェノバライン で対岸の淡路市岩屋へ向かう。

これが高速船の まりーんふらわあ2。 これに乗り込んだ。

所要時間13分、運賃片道500円である。以前は、40分位かかったように記憶している。

海路、巡洋船に出会う。

明石海峡大橋の真下をくぐって行く。

そして、向かいに見えるのが岩屋の町である。 観覧車は、淡路SAに設置されている。

岩屋港から見た明石海峡大橋である。 長いというのが実感できる。

ここで、岩屋港の説明。 例の如く Wikipedia より。

この絵島については、このページ 兵庫の山々 山頂の岩石 が詳しい。

この方の記事 絵島 より、引用する。

淡路町の岩屋港の東にある絵島は、高さ約20mの小島である。『古事記』では、イザナギ・イザナミの二神が海原を天の沼矛(ぬぼこ)でかき回して造った最初の島『おのころ島』に降り立ち、国生みを始めたという。その最初の島『おのころ島』が、淡路島とも沼島(南淡町)ともこの絵島ともいわれている。絵島は、郷土記念物にも指定され、島に渡る橋、夜間ライトアップ用の

照明、説明板などが整備されている。

この島は、約3500万年前(古第三紀始新世)の岩屋累層の砂岩からできている。この砂岩は、淘汰のよい(粒の大きさが揃った)灰色の砂岩で、手で触ってみるとざらざらした感じがする。地層中には、様々な赤褐色の模様ができている。これは、地層中の鉄分が割れ目に沿って浸み出し、風化によって褐鉄鉱に変化してものである。

この島は、約3500万年前(古第三紀始新世)の岩屋累層の砂岩からできている。この砂岩は、淘汰のよい(粒の大きさが揃った)灰色の砂岩で、手で触ってみるとざらざらした感じがする。地層中には、様々な赤褐色の模様ができている。これは、地層中の鉄分が割れ目に沿って浸み出し、風化によって褐鉄鉱に変化してものである。

3500万年前の砂岩層の露出部 がこれです。

赤っぽいのは、やはり砂岩中の鉄分のさびだったんですね。

また、港の前の公園には、夢 と題された裸婦像がある。

久しぶりに、イベント以外で淡路島のゆるキャラに遭遇。淡路市営バスのボデーに描かれていた。

あわ神くんと あわ姫ちゃんである。

イラストは、これで

着ぐるみは、これである。こいつらは、ローカルにだが有名なので、今回は身上調査はしない。

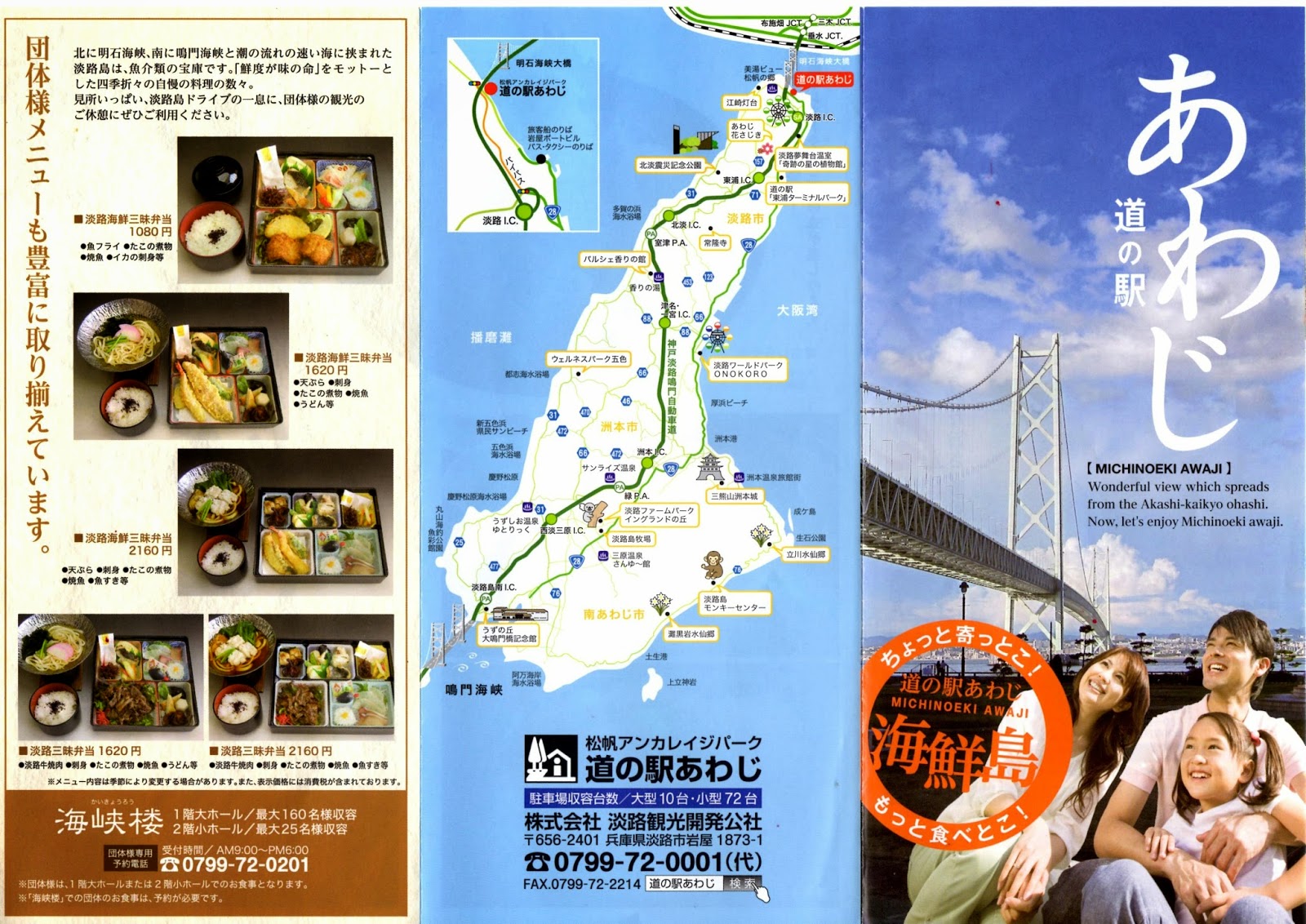

岩屋港から道路沿いに35分ほど歩くと、あわじ道の駅につく。

大橋の下に見える建物群です。

ここは、おさかな共和国として知られている。

あわじ道の駅のパンフである。

この海鮮館にて、地元グルメ 生シラス丼 を食べねば男ではない。

これであります。お刺身は、鯛とイカである。 美味であった。決して生臭くはない。

味噌汁はまあまかな。

道の駅の周辺は公園になっていて、丁度明石大橋の真下になる。

橋の下では、釣り人がサビキで、小鯵、小鯖、雀鯛などを釣っていた。

いつもの如く、大橋の真下からの眺め。

大橋の土台がこれである。正しく巨大コンクリの塊である。

江崎灯台まで、行くつもりであったが暗くなってきた。足のほうもかなり、くたびれてきた。

それで、もう帰ることにした。

鵜が、岩屋港の岸壁にいた。 そばに人がいるのに飛んでいかない。

どうやら、釣り人の投げる小魚を待っているらしい。 このグータラ鳥めが。

岩屋港7時20分の便に乗って、JR明石駅までもどり、JR六甲道に帰る。

自宅までは、バス1本である。

これで、明石と岩屋の長時間散歩は終わった。 くたびれました。

それでは、ごきげんよう。