老人には、未来はない。ただできることは、過去を振り返るのみである。 といういつものセリフを吐いてから、過去の旅行記に入る。 今回は、小豆島旅行である。

写真のデータによると、昨年9月12日の日帰り自動車旅行である。 その日の早朝息子の運転で、

神戸の中突堤に向かう。 小豆島ジャンボフェリーの神戸港 →坂手港 の早朝の便 6:30 →

| 10:00 を利用する。 利用したのは、この船舶です。 車のフロントグラスに自分で張り付ける行先表示の紙と、フェリーのチケットと乗船券です。 このときは、片道 軽自動車で 4990円(運転手込)、旅客は1名当たり 1800円であった。 現在は、フェリー代に燃油サーチャージ 500円が加わり、旅客券は 1990円になっている。 |

乗り込んでしまえば、楽ちんである。 船室でのんびりできる約3時間半の船旅である。

こんなカーペット敷きの客室でゆったりと、漫画を読んだりできる。

デッキから、神戸港を眺める。

甲板にでる。向こうに見えるのは、明石大橋である。 海の上から眺めるとやはり長大なのだ。

万一事故が起こってもオレンジの救難ボートがあるから大丈夫らしい。 これでは心細いが。

屋上デッキには、巨大なちょび髭船長がいた。 フェリーのマスコットキャラ(?) トらやん である。 それを見て馬鹿な爺が、年甲斐もなく トらやん の前で同じポーズをとっている。

ジャンボフェリーのホームページには、

トらやんは、バーコード頭にちょび髭、ポーランド民謡を歌う世紀のトリックスター。 子供と大人の融合の象徴として作品へと取り入れたヤノベケンジ実父の腹話術人形が原型。巨大化、増殖しながら世界観を拡げていきます。

という説明がある。

Copyright(C)2012 Kenji YANOBE

ここで、トらやん の話に脱線する。 この年、瀬戸内国際芸術祭2013が開催され、そのメインステージの一つが小豆島坂手地区であった。その坂手港と神戸を結ぶ小豆島ジャンボフェリーに、ヤノベケンジの代表作、トらやんが巨大な船長となって登場したのだ。

そのホームページには、

今回の小豆島坂手を中心とする作品群は、ヤノベケンジの2007年の作品、絵本「トらやんの大冒険」の世界のまさに具現化。

様々な作品が、一つのストーリーをもって私たちに語りかけてきます。

ジャンボフェリーを「ノアの箱舟」に見立てて、失われた太陽を取り戻すため、神戸港から希望の島・小豆島を目指して、みんなで、ジャンボ・トらやん船長と一緒にさあ船出!

と説明されている。 この時までヤノベケンジさんを存じ上げてなかったので、早速検索しました。

例によって Wikipedia によると、

ヤノベ ケンジ

大阪府茨木市出身の現代美術作家。 大阪府立春日丘高等学校を経て、1989年京都市立芸術大学美術学部彫刻専攻卒業。英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アートに短期留学。1991年京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。1994年から3年間ベルリンに活動拠点を置き、現在は大阪府高槻市在住。

地元の方だったんですね。 現在は、京都造形芸術大学教授です。

小豆島と茨木 というホームページでは、彼の詳しいプロフィールが載せてあります。

1965年大阪生まれ。6歳から茨木市で過ごす。春日丘高校卒。京都市立芸術大学大学院修了。現代社会を生き抜くためのさまざまな実機能をもつ大型機械彫刻を数多く制作。1997年自作の放射能防護服を着て原発事故後のチェルノブイリを訪問する「アトムスーツ・プロジェクト」を開始。98年帰国後も、幼少期に遊び場として過ごした大阪万博跡地を中心に同プロジェクトを展開させ、2003年には「太陽の塔」黄金の顔の目玉まで登頂していく《太陽の塔、乗っ取り計画》を敢行。水都大阪2009では全長15mのアート船《ラッキー・ドラゴン》を大阪の街並に出現させるなど、近年では腹話術人形《トらやん》や「第五福竜丸」をモチーフに巨大モニュメントを手掛け、火や水を用いた壮大なパフォーマンスを展開するなど精力的に発表を続けている。

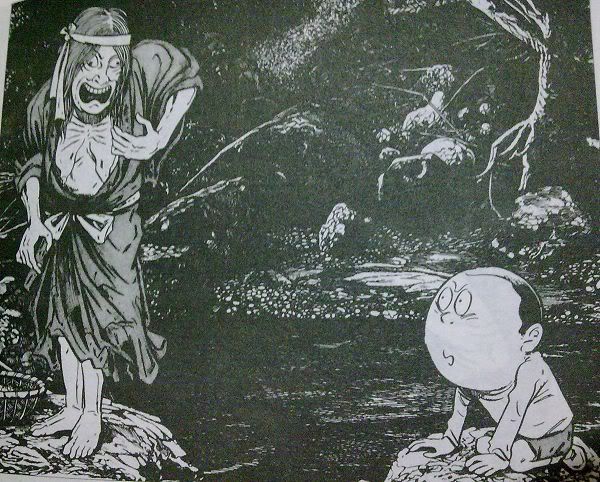

トらやん は腹話術人形だったんですね。道りで、口がパクパクできるようになっている。

まつ毛の長い天才バカボンのパパといった感じですな。

以下すべて画像は、 Copyright(C)2012 Kenji YANOBE であります。

絵本 トらやんの大冒険の動画はこれです。 鉛筆画のタッチがとっても良いですよ。

是非ご覧になってください。 船にもストーリー画が展示されていました。

失われた太陽を取り戻すため、ジャンボ・トらやん船長と一緒に「ノアの箱舟」で希望の島に船出。

島に辿り着く直前、大嵐にみまわれたト「箱舟」。トらやんが、小さな小さな太陽を、高く高く掲げると、嵐はしずまり、黒い夜は終わり、世界はようやく朝を取り戻します。

脱線ついでに、瀬戸内国際芸術祭2013におけるヤノベ ケンジの出品作品をアップします。 私の趣味に合致しているのでね。 個人の楽しみ使用だし、著作権元は、明示しているので問題はないと思う。 お縄にはならないハズである。

THE STAR ANGER(スター・アンガー) 作家:ヤノベケンジ 場所:坂手港

ANGER from the Bottom(地底からの怒り) 作家:ビートたけし×ヤノベケンジ

場所:坂手港近く観音寺の上の古井戸

トらやんの話はここで終わって、フェリー乗船のつづき。

明石大橋が近づいてきた。

橋の下をくぐってゆく連続写真をお見せする。展望デッキからの眺めである。

大橋見学を終わって、船内に戻ってくつろぐ。 船は着々と進み、もう小豆島についた。

あっという間の3時間半であった。

坂手港の岸壁です。 向かいに見える山並みが寒霞渓。

そして、車に乗り込み船外にでる。

我々の巡ったコースは、これである。 赤線のラインです。

最初に訪れたのは、岬の文教場である。 田浦漁港のすぐそばにある。

皆さんご存知の 壺井栄の小説「二十四の瞳」の舞台となった田浦文教場である。

パンフは、これです。

その裏面に、入場券200円を貼り付けておいた。

昭和46年に廃校となったが、現在も 岬の分教場としてそのままの姿で保存されている。

教室と廊下です。

この教室で学んだ児童の作品です。

敷地内には、二十四の瞳のブロンズ像がある。また、壺井栄文学館やオフィシャルショップもある。 像の奥の建物です。

つぎに訪れたのは、マルキン醤油記念館である。

国の有形文化財に登録されている。 マルキン醤油の歴史や醤油の製造工程などが説明されている。

マルキン醤油専属のゆるキャラ マルキンギョ もいる。

記念館前の売店で醤油ソフトを買う。 やはり、しょーゆ味である。 当たり前か。

その次そのつぎに向かったのは、小豆島オリーブ公園である。

ここは、道の駅になっていて、沢山のオリーブの木が植えられている。苗木も育てている。

これが、オリーブ記念館である。

中では展示物により、オリーブの歴史や産業、オリーブオイルの特性などが説明されている。

売店もある。オリーブチョコというのを買ったが、決して美味くはない。

オリーブの丘からの眺め。

ふれあい広場というのもあったが、説明は省略。 小豆島オリーブ公園 参照。

オリーブ公園から、つぎの道の駅かつ海の駅である小豆島ふるさと村へ向かう。

道先にあるの誓願寺のソテツを見るためである。

その途中にあるのが、野天桟敷(池田の桟敷) である。

石垣づくりの桟敷です。 これも国の重要有形民俗文化財になっている。

Wikiと観光案内資料では、つぎのように書かれてある。

瀬戸の海に面して、自然の地形を巧みに利用した、

石を野面積(のづらつみ)にした桟敷の傑作で、古代ギリシアの野外劇場を彷彿させます。

亀山八幡宮の秋の例祭で神輿や太鼓台の練りを観覧するために築かれたとされる。

近くにある城山への登山口。時期には、桜が美しい。

小豆島ふるさと村 の外観はこれ。 中に入ると、色んな農産物やお土産が並んでいる。

このような、皇太子殿下ご視察記念碑というのがありました。

さて、舗装されていない道を進むと、誓願寺に着く。

有名な国指定の天然記念物のソテツは、これである。これで1株です。

このソテツは雌の一株で株の根元の周囲は約1.8mあり、

根際に盛り土を施し、周囲には約32mの花崗岩の柵を

めぐらして、横枝は22本の石柱と2本の木柱で支えられています。

株は土際から5本の太い枝に分かれ、各枝はさらに多数の小枝を

出している主幹はやや北方に傾き、地上1.8mの高さから

数本の枝を生じ、斜めに北方に伸びています。

東北方に出た最大枝の基部の周囲は約1.6m、主幹の高さは

約6mです。全体として樹冠面積は120㎡に及びます。

樹勢も旺盛でソテツの巨木として指定されました。

ここから国道250号線をもどり、国道436号線に入り土庄町に着く。 ここには、ギネスに認定された世界で一番狭い土渕海峡 がある。 全長約2.5km、最大幅は約400m。最狭幅は9.93mである。

その海峡上で、風景印をゲットして喜んでいるバカなジジイが写っている。 なお、海峡横断記念証明書も土庄町役場に行けばもらえる。 しかし、有料である。 念のため。 私は貰わなかった。

海峡は、この幅である。確かに、川並みの狭さですね。

つぎに向かうは、小豆島大観音。しあわせ観音とも呼ばれる。

正確には、小豆島大観音佛歯寺である。

Wiki の説明によると、

スリランカの仏教聖地、キャンディに位置する佛歯寺(ダラダー・マーリガーワ寺院)から1985年に釈迦の犬歯を寄贈されたのをきっかけに、大観音像を建立。1994年に竣工、1995年に公開された。大観音像の高さは明らかにされていないが、約50~60mといわれる。

大観音像の遠景

大観音像の近景

一般参拝券は、大人500円である。大観音像以外に、目立った堂宇は置かれていない。つまり、

大観音像 だけのお寺。

胎内には本尊をはじめ、寄贈された約1万体の胎内仏が並ぶ。 このように階段に沿って仏像が安置されている。 エレベータでも登ることができる。

エレベーターで胎内を登ると、仏歯を納めた仏歯の間に至る。 また邪魔なジジイが写っている。

小さな釈迦を前にして、なにを祈っとるんだろうね。 どうせ禄でもないことに決まっている。

大観音像のつぎは、大阪城残石記念公園である。 ここは、道の駅にもなっている。

公園のパンフです。

資料館はこの建物です。入館料無料。

資料館には、石の切り出しに使う大げんのうやのみ、運搬用の猫車などが展示されている。

大坂城の石垣は、ここから切り出した御影石で作られていた。ここから船で運んでいた。

公園内には、こんな七福神やお相撲とりの張りぼてが飾られていました。

これで、予定していた観光は全て完了。 約2時間の海岸沿いのドライブをつづけ、出発点の坂手港に着く。 港の前にある食堂の大阪屋である。 ここで、小豆島地元グルメの ひしお丼を食するのだ。

海の珍味ということで、カメノテの湯がいたのを注文する。 身が少なく、ぱさぱさしてうまくなかった。

これが、ひしお丼です。 普通の海鮮丼なのだが、お約束がある。

①「醤の郷」で作った醤油やもろみを使っていること、

②小豆島の魚介、野菜やオリーブなど地元の食材を使っていること、

③箸休めはオリーブか佃煮を使っていること。

普通に美味しい。しかし、値段は通常よりも高めである。 ワイフは芸のないことに親子丼である。

かくして、神戸港に着き、自宅へと帰って行ったのである。

いささか長くなってしまったが、小豆島旅行記はこれでおしまい。 ごきげんよう。

天気がよくなったためか、インターネット接続が途切れない。 今回は、比較的スムーズに画像の取得や保存ができた。 ほっとする。 私のごきげんはわるくない。