そして漂泊の旅を生きた、日本で一番有名でかつ親しまれているのが、松尾芭蕉だろう。

我々は、奥の細道を想起し、「笈日記」におけるつぎの句を思い出す。

旅に病で夢は枯野をかけ廻る

松尾芭蕉の生涯や業績については、山ほどの書物、研究文献がある。それだけ人々を引きつける魅力のある多くの優れた俳句を残した故である。その人生に対する憧憬もある。

Wikipediaを利用して、簡単に人物紹介をする。

| 松尾 芭蕉 | |

|---|---|

与謝蕪村が描いた芭蕉像

| |

| 誕生 | 1644年??月??日 |

| 死没 | 1694年11月28日 |

| 職業 | 俳諧師 |

| ジャンル | 俳句 |

| 代表作 | 紀行文『おくのほそ道』 古池や蛙飛びこむ水の音 閑さや岩にしみ入る蝉の声 |

松尾 芭蕉(まつお ばしょう、寛永21年(1644年) - 元禄7年10月12日(1694年11月28日))

江戸時代前期の俳諧師。現在の三重県伊賀市出身。

蕉風と呼ばれる芸術性の極めて高い句]を確立し、後世では俳聖として世界的にも知られる、日本史上最高の俳諧師の一人である。

芭蕉が弟子の河合曾良を伴い、元禄2年3月27日(1689年5月16日)に江戸を立ち東北、北陸を巡り岐阜の大垣まで旅した紀行文『おくのほそ道』がある。

おくのほそ道 (原典の書き方を尊重する)

芭蕉が、ほとんどの旅程で弟子の河合曾良を伴い、元禄2年3月27日(新暦1689年5月16日)に江戸深川の採荼庵(さいとあん)を出発し(行く春や鳥啼魚の目は泪)、全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間で東北・北陸を巡って元禄4年(1691年)に江戸に帰った。

「おくのほそ道」では、このうち武蔵から、下野、岩代、陸前、陸中、陸奥、出羽、越後、越中、加賀、越前を通過して旧暦9月6日美濃大垣を出発するまでが書かれている(蛤のふたみにわかれ行秋ぞ)。

それで、芭蕉はどのような行程を辿ったのであろうかと、あらためて知りたく思ったのである。調べて見ると、伊賀上野に芭蕉翁記念館があり、そのホームページに行程図が記載されていた。

江戸深川から出発して、伊賀上野に至り、再び江戸に戻る旅である。約5ヶ月600里(約2400km)の旅であった。具体的な日程は、このページにあるのでそちらを参照してほしい。

Wiki には、つぎの四句が挙げられている。

夏草や兵どもが夢の跡 (なつくさや つわものどもが ゆめのあと):岩手県平泉町

閑さや岩にしみ入る蝉の声 (しずかさや いわにしみいる せみのこえ):山形県・立石寺

五月雨をあつめて早し最上川 (さみだれを あつめてはやし もがみがわ):山形県大石田町

荒海や佐渡によこたふ天河 (あらうみや さどによこたう あまのがわ):新潟県出雲崎町

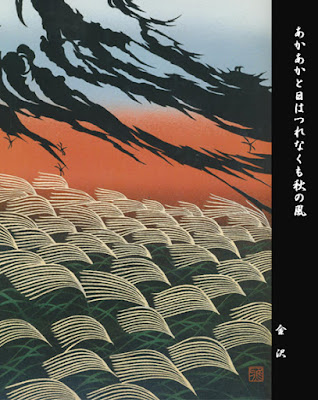

これらの句を視覚可化する画像を見つけたいと思って、探し当てたのが切り絵画家の宮田雅之氏による 「奥の細道シリーズ」 である。非常に優れた作品だと思ったので、これらを紹介したい。むしろ今回の目的はこちらである。

・かさねとは八重撫子の名成べし

・田一枚植えて立ち去る柳かな

・五月雨をあつめて早し最上川

・荒海や佐渡によこたふ天河

・一つ家に遊女も寝たり萩と月

・あかあかと日はつれなくも秋の風

・夏草や兵どもが夢の跡

本当はもっと紹介したいのだが、引用が多すぎると著作権に触れそうなのでこの位にする。興味のある方は、是非このページを見てください。ドナルド・キーンとの対話 「わがこころの芭蕉」は、特に読む価値があります。

彼は、奥の細道の英訳書も刊行している。

今回はこれでおしまい。

江戸深川から出発して、伊賀上野に至り、再び江戸に戻る旅である。約5ヶ月600里(約2400km)の旅であった。具体的な日程は、このページにあるのでそちらを参照してほしい。

Wiki には、つぎの四句が挙げられている。

夏草や兵どもが夢の跡 (なつくさや つわものどもが ゆめのあと):岩手県平泉町

閑さや岩にしみ入る蝉の声 (しずかさや いわにしみいる せみのこえ):山形県・立石寺

五月雨をあつめて早し最上川 (さみだれを あつめてはやし もがみがわ):山形県大石田町

荒海や佐渡によこたふ天河 (あらうみや さどによこたう あまのがわ):新潟県出雲崎町

これらの句を視覚可化する画像を見つけたいと思って、探し当てたのが切り絵画家の宮田雅之氏による 「奥の細道シリーズ」 である。非常に優れた作品だと思ったので、これらを紹介したい。むしろ今回の目的はこちらである。

・かさねとは八重撫子の名成べし

・田一枚植えて立ち去る柳かな

・五月雨をあつめて早し最上川

・荒海や佐渡によこたふ天河

・一つ家に遊女も寝たり萩と月

・あかあかと日はつれなくも秋の風

・夏草や兵どもが夢の跡

本当はもっと紹介したいのだが、引用が多すぎると著作権に触れそうなのでこの位にする。興味のある方は、是非このページを見てください。ドナルド・キーンとの対話 「わがこころの芭蕉」は、特に読む価値があります。

彼は、奥の細道の英訳書も刊行している。

今回はこれでおしまい。